DVD『お伊勢さん』を通して伊勢神宮の行事や歴史を紹介しています。今回は第4回「千三百年の伝承、式年遷宮の歴史」を紹介します。

いつまでも若々しく瑞々しくありたいという思いの結果、式年遷宮は今もなお続いています。俳優の石坂浩二さんと夢輝のあさんがレポーターを務め、式年遷宮を通じて日本人が神と人、そして国家の永遠を目指してきたことを明らかにしてくれます。

伊勢神宮を参拝する予定のある方はぜひ参考にしてください。

式年遷宮とは何か

社殿を修繕したり造営したりすることを遷宮といい、式年は定まった年を意味します。伊勢神宮では20年に一度全ての社殿を新しく造り替えて御神体を遷します。

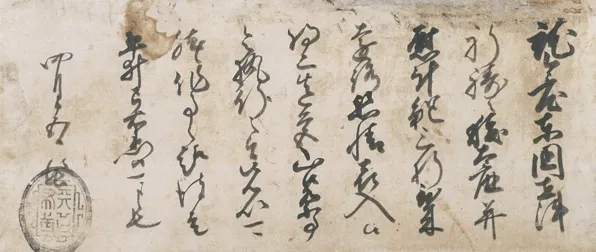

式年遷宮の始まり

伊勢神宮では1300年前の飛鳥時代から20年ごとに遷宮を執り行ってきました。

それ以前は森の中の神聖な地に神様を招き寄せる依代を建てて儀式が行われていました。やがて神籬や祠を建てるようになり、社殿の造営、遷宮へと発展してきました。

天武天皇が20年ごとに遷宮を行うことを定め、持統天皇の治世の690年(持統天皇4年)に内宮、692年(持統天皇6年)に外宮の第1回式年遷宮が行われました。

遷宮の制度化

壬申の乱で勝利した天武天皇は天照大神に感謝して定期的にお宮を建て替える式年遷宮を発意しました。

神宮司庁の河合真如広報室室長が式年遷宮の目的を次のように解説しています。

- 国風の文化を守ろうとする機運のある時代であった

- すでに創建されていた法隆寺を建立する高度な技術をもっていた

- 古くからの技術で定期的に社殿を作ることで祖型を守ろうとした

なぜ20年に一度なのか

お米の貯蔵期間と関係があった

神宮司庁の河合真如広報室室長はお米の貯蔵期間との関係をあげています。

- 遷宮には膨大な費用がかかりる

- 当時の経済はお米に支えられていた

- お米は干米、糒として20年間蓄えられた

- 20年間貯めたお米を式年遷宮の資金とした

20年ごとに行う理由として他の説もあります。

- 用材の耐用年数が20年程度

- 次の世代へ技術を伝承するには20年が適当

- 建物の「清浄さ」を保つ限度は20年が限度

建物の老朽化は穢れであり、神の生命力を衰えさせるとして忌み嫌われました。

中断期からの復興

室町時代に中断された

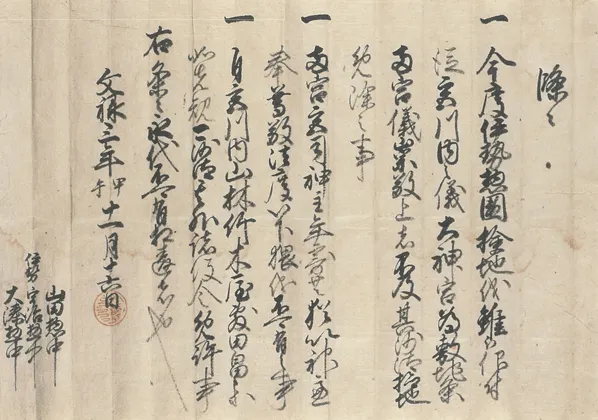

室町時代に120年あまりの間、資金難のため遷宮は中断されました。

平安後期から室町期にかけては式年遷宮の造営費として、諸国の公領や荘園から役夫工米としてお米を臨時徴収していました。しかし足利幕府の力が衰えて造営費を工面できなくなたたため、仮殿遷宮という臨時の遷宮でしのぎました。

復興を支えた人たち

慶光院上人

夢輝のあさんが慶光院上人に扮してレポートします。

慶光院

三重県伊勢市宇治浦田町にあった室町時代創建の尼寺です。

3代清順尼は勧進により1551年(天文20年)に宇治橋の架橋、1563年(永禄6年)に外宮の遷宮を再興しました。この功により後奈良天皇から上人号が代々の院主に、その住居する寺院に慶光院の名称が与えられました。

織田信長

信長は家臣の平井長康を遷宮奉行に任じ、遷宮の費用として3000貫文を寄進しました。

豊臣秀吉

信長の遺志を継いで内宮と外宮の第41回式年遷宮を行い、遷宮を復活させました。

太閤検地の際には宮川から内側は神宮の領地として検地を免除しました。

徳川家康

遷宮の費用として3万石を寄進しました。この結果明治時代まで式年遷宮は安定して行われました。

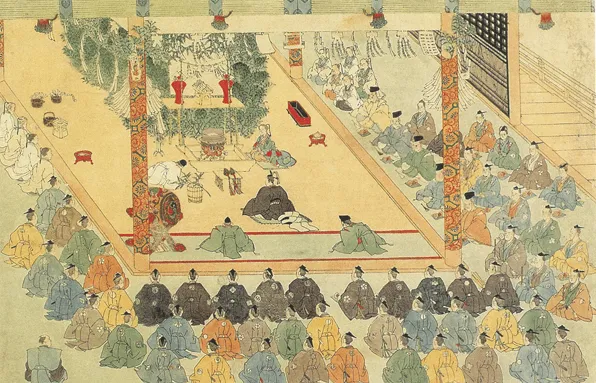

御師

江戸時代に全国各地で活躍しました。寺社に属して参宮を勧めたり、参拝や宿泊を世話しました。

布教の他に現在の旅行会社の役割を担い、毎年神宮お札や神宮歴を配ったり、神宮の神徳を説いたりして伊勢信仰を広めました。

せめて一生に一度はお伊勢参り

御師が伊勢神宮と庶民を結びつけ、お伊勢参りが庶民の間でブームになりました。

伊勢講

参宮の費用をまかなうため御師は全国各地で講を組織しました。

旅費は多額で個人では賄えないためお金を共同で積み立て、毎年代参という仕組みを作りました。田んぼや畑を講に使うこともありました。

くじ引きで参拝者を決め、毎年数人の講員が村の代表として交代で伊勢へ参宮して御神楽を奉納しました。

御師の邸宅

御師は担当する地域に檀家を持ち、伊勢を参拝した人たちを自宅でもてなしました。最盛期には内宮前に271件、外宮前に615件の御師邸がありました。1871年(明治4年)に御師制度が廃止され、その後は廃れていきます。

丸岡宗大夫の邸宅跡

伊勢市宮町の外宮近くにあります。1866年(慶応2年)に建てられた1件だけ残る御師邸です。現在は地元の有志が保存管理をしています。

夢輝のあさんが訪れました。武家屋敷のような構えの大きな門構え、50-100人の参拝者を収容できました。しかし御師邸としては決して大きな建物ではありません。

御師邸は宿泊だけでなく、祈祷や神楽奉納を行なったり、食事や酒が振る舞われました。

御師邸の食事

旧丸岡邸に残された290年前の献立表を参考に御師邸の食事が再現されています。膾、煮物、刺し身などが三の膳で提供されます。当時は一汁一菜が一般的だったので三の膳まで並ぶ御師邸の料理は豪華なものでした。

どの献立にも鰒がでます。膾には鮫のたれが入っていました。鰒も鮫も神饌です。味付けは塩、味噌、醤油。自然と食材の味をいかして調理されています。

戦後の復興

国民による遷宮

明治時代以降遷宮は国家の儀式として行われました。太平洋戦争後は伊勢神宮が国家と分離されたため国民の奉賛が重要になっています。

2013年(平成25年)第62回式年遷宮では、550億円の費用のうち220億円が国民からの浄財で賄われました。

1949年(昭和24年)に予定された第59回式年遷宮は戦災の影響で延期されましたが、伊勢神宮式年遷宮奉賛会が全国から遷宮資金を集めて宇治橋の架け替えのみが行われています。

式年遷宮奉賛美術品

この時に遷宮の費用に当てるため117人の芸術家が作品を奉納しました。幸いなことに遷宮費用が集まったため美術品は売却されませんでした。

DVDでは売却されなかった美術品として山口華楊(1899-1984)の《海幸》と横山大観(1868-1958)の《国破山河在》が紹介されています。

式年遷宮のためだけでなく、日本を盛り上げようという芸術家たちの思いが伝わります。

なぜ、続いてきたのか

常若、いつまでも若々しく瑞々しくありたい

いつまでも若々しく、瑞々しくありたいという思いが私たちにはあります。神道ではこの精神を常若と呼びます。

建物が老朽化して神の生命力が衰えることを日本人は忌み嫌います。このためお宮を建て直して神の生命力が蘇ることを目指しました。

隣り合う御敷地に新しいお宮を建てる。そのままのものが隣の御敷地に建つことで伊勢神宮は古くて新しい存在となり、神もまた常に瑞々しくあり続けてきました。

私たちの先祖は遷宮という永遠の循環に立ち会うことで常に新しさを感じ、新たな活力を身につけてきました。

いつでも新しく変わらない姿をのぞみ、神と人、そして国家の永遠を目指した結果、式年遷宮は今なお続いています。