『お伊勢さん』DVDボックスで伊勢神宮の歴史を学んでいます。

DVD『お伊勢さん』で伊勢神宮の歴史と行事を学んでいます

DVD『お伊勢さん』で伊勢神宮の歴史と行事を学んでいます 今回は第1回「伊勢への道」を紹介します。天照大神が伊勢に祀られた経緯と斎宮制度を中心に話は進みます。伊勢神宮の参拝を予定している方は参考にしてください。

式年遷宮の意味

鷹司前神宮大宮司と阿川佐和子さんの対談でDVDは始まります。

「全てを取り替えることは、生命の流れと同じである」

全てを作り直すことによって、古い細胞から新しい細胞へ遺伝子が伝えられる。新しい細胞が新しい生命を持つことは生命の流れと同じである。

「遷宮によって信仰心の永遠を目指したのではないか」と鷹司神宮大宮司は語ります。

天照大神とは

天照大神は皇室の祖神、日本国民の総氏神として伊勢神宮内宮の皇大神官に祀られています。

天岩戸の神隠れ

天照大神は太陽の光のようなご神徳をもった神であると伝えられています。太陽の光がないと八百万の神々が力を発揮できません。

弟の素盞嗚尊の乱暴に怒った天照大神が天岩戸に隠れてしまい、世の中が闇に閉ざされ様々な禍が発生しました。

八百万の神々が「世界中は明るいですよ」と嘘をついたり、宴会をして騒いだり、鶏を泣かしたりした結果岩戸は開かれました。こうして下界は再び明るく平和な世の中に戻ったと伝えられています。

天孫降臨

日本の島ができたときに国を治めるため天照大神は孫の邇邇藝命を地上へ降らせました。

邇邇藝命は天照大神から三種の神器を授かり、高天原から筑紫の日向の高千穂に天降りました。その後神武天皇の東征によって都は大和の橿原宮に移ります。

なぜ伊勢に?

同床共殿

10代崇神天皇の代までは天照大神と倭大国魂神の2神が大和の宮中に祀られていました。疫病が流行った際に崇神天皇はその原因が2神を宮中に祀っているためと考えました。

皇女豊鍬入姫命

崇神天皇は天照大神を皇女豊鍬入姫命に託し、倭の笠縫の邑に磯堅城の神籬を建てて祀りました。宮中から遷された最初の地である倭の笠縫の邑としては檜原神社が有力視されています。

一方倭大国魂神は大和神社に祀られたと伝えられています。

倭笠縫邑 檜原神社

奈良県桜井市、三輪山の西北の山裾に鎮座します。大神神社から歩いて30分、境内の入り口には注連縄が張られた注連柱が立っています。

境内には三本の鳥居を組み合わせた三ツ鳥居があります。三ツ鳥居は伊勢神宮の式年遷宮の古材を拝領して復元されたもの

豊鍬入姫命の旅は大和国笠縫邑から丹波、大和、紀伊、吉備を経て大和国御室嶺上宮で終わりました。その後天照大神は第11代垂仁天皇の皇女倭姫命に託されました。

倭姫命

甥王にあたる日本武尊の東夷討伐に際して草薙剣を授け「慎みて怠ることなかれ」と戒めて難を救った故事が伝えられています。

倭姫命は天照大神の御杖代として大和国から伊賀、近江、美濃、尾張の諸国を経て伊勢の国に入り、神託により五十鈴川の上流に皇大神宮を創建しました。

「この国におらんと思う」

天照大神からの神託です。

「是神風伊勢國 則常世之浪重浪歸國也 傍國可怜國也 欲居是國」

「常世の国から霊妙な風が吹き寄せ、また繰り返し波が寄せてくる常世の国の入り口である。しかもそれはすぐ隣の国であり、あこがれの国でもある。この国におらんと思う」

倭姫命は行脚の先々で天照大神を祀るお宮を建て、田畑を開き、布を織ります。こうして衣食住の術を各地に伝授しました。

皇大神宮別宮 倭姫宮

伊勢神宮の内宮と外宮の中間に倭姫命を埋葬したと伝えられる古墳(尾上御陵)があります。1922年(大正11年)御陵に隣接する倉田山に内宮の別宮として倭姫を祀るために創建されました。

元伊勢

倭姫命が伊勢神宮を創建する前に天照大神が祀られた神社や場所を元伊勢と呼びます。DVDでは女優の夢輝のあさんが天照大神と縁のある神社を訪ねます。

大神神社

大物主大神(倭大物主櫛甕玉命)が祀られています。稲作豊穣や疫病除け、醸造などの神とされています。山をご神体とした原始信仰の形を残した神社で、注連縄がかかる注連柱は鳥居の古い形です。

穴穂宮 神戸神社

三重県伊賀市にある神社です。社殿は伊勢神宮の古材で建てられています。

宇多秋宮 阿紀神社

奈良県宇陀市、宇陀川の支流本郷川の西岸にあります。倭姫命が天照大神を4年間奉斎しました。

柿本人麻呂がこの地で詠んだ句が万葉集に収められています。

東の野にかげろひの 立つ見えて かへり見すれば 月傾きぬ

柿本人麻呂『万葉集』

斎王の始まり

天皇に代わって伊勢神宮の天照大神に仕えるために選ばれた未婚の皇族女性を斎王と呼びます。『日本書紀』によれば、斎王の始まりは天照大神を大和国の笠縫邑に祀った豊鍬入姫命とされています。

壬申の乱の後に制度として歴史に残る斎王が復活しました。

674年(天武二年)壬申の乱に勝利した天武天皇が勝利を祈願した天照大神に感謝して、大来皇女御杖代として伊勢に遣わしました。以来斎王制度は660年以上続き60人以上の斎王が存在しました。

壬申の乱がきっかけ

672年(天武天皇元年)に起こった内乱、大海人皇子(後の天武天皇)が大友皇子(天智天皇の息子)に勝利しました。

戦勝を祈願した伊勢の大神に感謝して天武天皇は式年遷宮を発意しました。遷宮に先立ち天武天皇は斎王制度を定めて大来皇女を斎王として伊勢へ遣わしています。

壬申の乱の後天武天皇は伊勢神宮とのつながりを強めました。斎宮歴史博物館の榎村寛之学芸普及課長は「伊勢神宮の権威の証として自分の娘を伊勢に派遣した」と説明しています。

天武天皇は天智天皇の息子との戦に勝って皇位に就きました。このため自らもクーデターで倒される危険があったので壬申の乱の勝利を必然化して自分を権威付ける必要がありました。人智を超えた力で自分を権威づけるために天武天皇は伊勢神宮を利用したと考えられています。

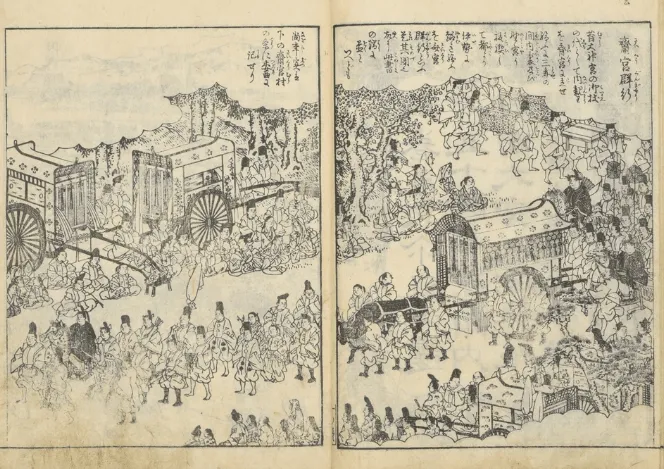

斎王群行

斎王に任命されると宮中の初斎院と都の郊外にある野宮で精進潔斎した後、3年目の秋に野宮を出て伊勢の斎宮へ5泊6日をかけて群行しました。

斎王の任が解かれるのは天皇が代わったときのみでした。

斎宮で神々を祈る

伊勢神宮の内宮から15kmほど離れた三重県明和町に斎王が暮らした斎宮寮がありました。斎王は斎宮で神々を祀る日々を過ごし、年に3回、6月と12月の月次祭、9月の神嘗祭の時だけ神宮へ赴き神事に奉仕しました。

斎宮の規模は東西2km、南北700m、方格地割と呼ばれる碁盤の目状の道路が走り大垣や溝、植樹が整備された都市でした。

斎宮跡は1970年(昭和45年)の発掘調査でその存在が確認され、現在も発掘が続いています。斎宮歴史博物館や日本最古の「いろは歌」が平仮名で書かれた墨書土器が紹介されます。

国民は大御宝(おおみたから)

高司前大宮司によると奏上する祝詞は祭典によって異なりますが、結びの詞はいつも同じだそうです。

天下四方の国の

あめのしたよものくにの

国民に至るまで

おおみたからにいたるまで

長く平けく護

ながくたひらけくまもり

恵み幸給へと

めぐみさきはへたまへと

恐美恐美申須

かしこみかしこみまおす

日本書紀によると神武天皇が発した建国の詔は国民を「大御宝=おおみたから」と呼んでいます。

神武天皇は日本を建国するに当たり「国民を大切にすることを統治の根本」としました。国民は皇祖天照大神から託された大切な宝物だったのです。

全てが太陽の恵み、太陽に感謝

高司前伊勢神宮大宮司は「伊勢に来ると太陽の恵みを感じる」と語っています。

左左右右元元本本

左左右右

ささうう

元元本本

げんげんぽんぽん

阿川さんが最後に紹介する『倭姫命世記』の言葉です。

不自然なことをしない

謙虚に現実を見つめる

常に初めを意識して原点に戻る

太陽に感謝を捧げ、太陽を敬い、手を合わせる

生きる上での原点ではないでしょうか。

生きるための原点

『お伊勢さん』DVDボックス 第1回「伊勢への道」を紹介しました。

天照大神が伊勢になぜ祀られたのか、式年遷宮の意味、斎宮制度について語られています。

私は「元元本本」という言葉が印象に残りました。不自然なことをしない。謙虚に現実を見つめ、常に初めを意識して原点に戻る。生きる上での原点だと思います。