30年ほど前の独身時代に使っていたステンレス多層構造鍋を衝動買いしてしまいました。

今回はステンレス多層構造鍋を使った無水調理の話をします。どちらも作家で料理研究家である丸元淑生(1934-2008)さんが教えてくれました。

ステンレス多層構造鍋

購入したのはビタクラフト インフィニティ 1.9L、30年前の3層構造が9層に進化していました。

つや消しの質感に物欲を刺激されました。

ビタクラフトは1939年にアメリカで創業、ビタミン(ビタ)を逃さない手作り(クラフト)の鍋という意味です。

● 無水・無油で調理

● 一台でいろいろな料理が可能

● 耐久性、簡単な手入れ

お店のひとから「中性洗剤とお酢で洗ってから使ってください」と指示されました。油分を残して使うと黄色く変色するそうです。

強火で調理しないようにも注意されました。熱効率が良いので弱火か中火で十分だそうです。

丸元淑生さん

「まるもと よしお」と読みます。芥川賞と直木賞候補になった作家で、1980年頃からは料理研究家として活躍しました。

丸元淑生さんの本との出会いは1987年、私の食生活は根本から変わりました。

白い背景に描かれた緑、赤、黄色のピーマンの絵にに引かれて購入した本、結婚して料理をしなくなってもこの本だけは持ち続けていました。

一読で丸元淑生さんの信者になり、当時1万円以上したステンレス多層構造鍋を購入、築地市場で樽に入ったタラコや生きたタコを探したり、明治屋でギーという油を見つけて喜んだりしました。

手に入らない食材や器具、手間などの関係で出来ないことも多く書かれていますが、全てを取り入れる必要はなく、丸元淑生さんの栄養に対する考えを知ることが大切だと私は思います。

当時私は無水調理に凝りました。いつもの野菜が全く違う食べ物に変わるのです。青梗菜やブロコッリー、アスパラガス、スナックえんどうをよく調理しました。簡単にできる昆布の煮しめ、ストーブド・ポテト、かぶの三杯酢も繰り返し作りました。

どの料理も素材本来の旨みや風味を味わえました。

久しぶりに読んだ感想はとても真面目な本、思い込みが強すぎる感じもしますが、丸元淑生さんの真摯な語り口には共感できます。

無水調理

ステンレス多層構造鍋は鍋全体に熱が均一に伝わります。また重量のある蓋が蒸気圧で持ち上がらないため野菜に含まれる水分だけで調理できます。

この鍋で加熱すると、熱が底からだけでなく、鍋全体から野菜に加わり、発生した蒸気は丸みを帯びたふたをめぐって対流状に動く。 野菜には70~95%の水分が含まれているから、水を加えなくても野菜自体の水分で十分に蒸しあがる。しかも蒸気は逃げないのだから、蒸気にとけこんだ栄養素が失われない

丸元淑生『丸元淑生のシステム料理学』筑摩書房、2013年、p236 より引用

さらに加熱時間が短いので栄養素の破壊はわずかです。早速アスパラガスとスナップえんどう、にんじんを調理しました。

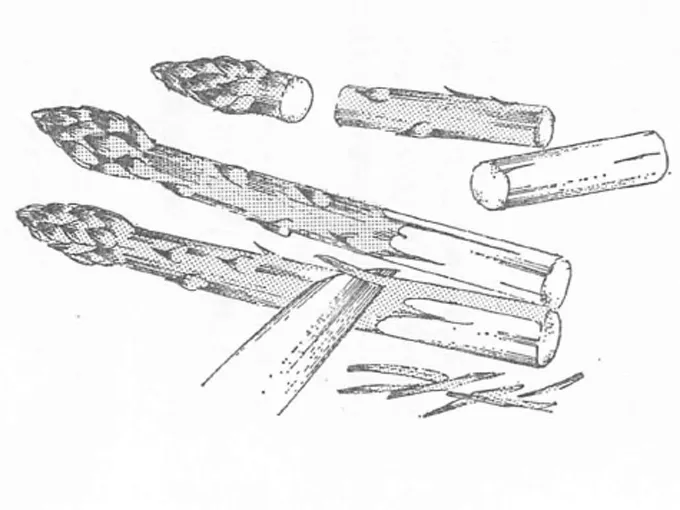

アスパラガス

アスパラガスを三つに切り分け、根本は皮をむいておきます。

鍋が温まったら小さじ1杯の水を落とし、穂先以外の部分を入れて蓋をしてください。

1分経ったら穂先を投入、鍋を揺さぶりながら1分熱したら火を止め余熱でさらに1分温めます。

深い緑色のアスパラガスはシャキッとした歯ざわり、野菜の風味と甘みがあるので調味料なしで大丈夫

スナップえんどう

洗ってスジを取ります。調理方法はアスパラガスと同じ

深い緑、歯ざわりはシャキシャキ、マヨネーズと塩で頂きます。

にんじん

調理方法はアスパラガスと同じです。歯ごたえを残すために拍子木切りにしました。

鮮やかなオレンジ色、柔らかさの中にサクッとした歯ごたえを感じます。にんじん本来の甘みを塩とこしょうで味わいました。

オススメのポイント

丸元淑生さんが紹介した無水調理には次のメリットがあります。

ステンレス多層構造鍋を使った無水調理をぜひ試してください。

初めまして。 検索エンジンでこちらのサイトに辿り着いたアラ還男性です。 私も20代の頃に丸元先生の料理にはまり本をいくつか買いあさりギーを買ってカレーを作ったり、もやしを自家栽培しておりましたが仕事が多忙になるにつれてずっと長い間丸元先生のシステム料理学から遠ざかっておりました。 最近コロナ禍で完全リモートかつ家内が身体を壊したため自炊がメインとなりホットクックと言う電気無水鍋を買いいろいろ無水調理をし始めて久しぶりに丸元先生の本とにらめっこしているところで、こちらのサイトを拝見してとても懐かしさを覚えました。

私も当時ギーを購入して缶の大きさに驚かされました。

今年の夏も枝豆は妻にまかせず私が無水調理しています。

コメントをありがとうございました。