谷崎潤一郎の墓は京都の法然院にあります。

場所は東山の麓 鹿ヶ谷

『瘋癲老人日記』で墓地を探しに京都を訪れた督助老人は法然院を次のように語っています。

法然院ナライマデハ街ノ眞ン中デ、市電ガ直グ傍ヲ通ツテマスシ、疏水ノ櫻ガ咲く時分ニハ一層賑カデスシ、ソレデヰテ一歩境内ヘ這入ルトアノ通リ森閑トシテ心ガ自然靜マリマスシ、スコニ限ルト思ヒマスワ

谷崎潤一郎「瘋癲老人日記」『 谷崎潤一郎全集 第19巻』中央公論社、 1968年、p140 より

参道の石段を登って右へ進むと墓地があります。奥に1本のしだれ桜、生前の谷崎が愛した平安神宮の紅しだれと同じ桜です。

この桜の下に二基の墓石が並んでいます。

向かって左側の「寂」と刻まれたのが谷崎潤一郎夫妻の墓、右側の「空」は谷崎夫人の妹重子夫妻の墓です。

法然院を墓所に

谷崎潤一郎が墓所をこの地に決めたのは1961年(昭和36年)の春、『瘋癲老人日記』の口述を開始する3カ月前です。この頃の谷崎はまだ元気で毎年春秋の京都行きが恒例でした。

『瘋癲老人日記』には谷崎自身がモデルとされる「仰木老人」が京都に墓地をもとめる様子が描かれています。

兎ニ角京都ニ埋メテ貰ヘバ東京ノ人モ始終遊ビニ来ル。「ア、コヽニアノ爺サンノ墓ガアッタッケナ」ト、通リスガリニ立チ寄ッテ線香ノ一本モ手向ケテクレル。江戸ッ子ニ一向由縁ノナイ北多摩郡ノ多摩墓地ナンゾニ葬ムラレルヨリ遥カニ優シダ。「サウ云フ意味カラハ法然院ガ一番適嘗ヂャナイデセウカ」ト、曼殊院ノ階段ヲ下リナガラ五子が云フ。

谷崎潤一郎「瘋癲老人日記」『 谷崎潤一郎全集 第19巻』中央公論社、 1968年、p139 より引用

仰木老人は息子の嫁の颯子を連れて京都へ行き、京都に墓所をもとめる理由を述べています。あちこちの名刹を見てまわった末に老人は墓地を法然院に決めました。

渡辺千萬子の縁で購入

颯子のモデルは義理の娘の渡辺千萬子、日本画家の橋本関雪(1883-1945)の孫として京都に生まれました。

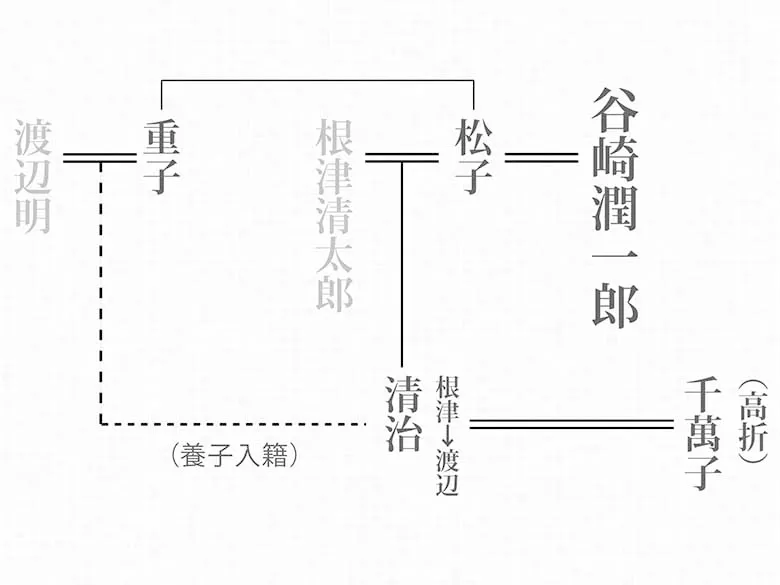

渡辺千萬子と谷崎の関係は複雑です。谷崎の妻松子には、前夫根津清太郎との間に長男清治がいました。清治の嫁が千萬子(旧姓高折)です。

清治は松子の妹渡辺重子の養子になっていたので、千萬子の姓は渡辺となりました。

渡辺千萬子は糺の森の「後の潺湲亭」で谷崎やその家族と4年間暮らしました。

谷崎潤一郎と渡辺千萬子の往復書簡をまとめた『谷崎潤一郎=渡辺千萬子往復書簡』を読むと、晩年の谷崎にとって渡辺千萬子が私生活だけでなく創作にも影響を与えていたことが分かります。

法然院の墓地も、渡辺千萬子の女学校の同級生が住職夫人だった縁で譲られました。墓所を購入した谷崎潤一郎の様子を渡辺千萬子と伊吹和子が記しています。

墓所は一番奥の東側の高いところにあります。自分で見に行ったときに折から西山に赤々と沈む夕陽を見て正方浄土の様だと気に入って決めたところです。

谷崎潤一郎、渡辺千萬子「文庫版のためのあとがき」『谷崎潤一郎=渡辺千萬子往復書簡』中公文庫、2006年、p425 より引用

伊吹和子は谷崎の晩年、68歳から逝去する80歳までの12年間口述筆記を担当した中央公論の編集者、京都の呉服商の娘で谷崎の他に川端康成や水上勉を担当しました。

帰宅後の先生は、有名な京大の河上肇教授のお墓の前の坂をちょっと上った所で、日本画家の福田平八郎家の隣です、なかなかいいとこですよ、と、嬉しそうにおっしゃった。

伊吹和子『われよりほかに ― 谷崎潤一郎最後の十二年』講談社、 1994年、p380 より引用

谷崎は墓所は京都に決めていました。土地の条件は必ず東山側、北は修学院、南は南禅寺まで

谷崎は苦労して見つけた法然院の土地をとても気に入り、自ら選んだ墓石と桜で墓所を作庭しました。

『瘋癲老人日記』

墓所の決定

小説では墓所を法然院に決めた後、仰木老人が墓石の様式に迷います。最初は五輪塔、次に颯子を模した菩薩像を思いつき、モデルが颯子とばれない方策を色々考えます。

そのうち、とんでもないアイデアが浮かびました。仰木老人は河原町二条東入ルの筆墨商「竹翠軒」で色々なものを買います。

- 中国製の最良の朱墨

- 紫斑のある端渓の硯

- 金で縁とった白唐紙の大型色紙 20枚

- 紅絹の裂 2尺

- 布団綿 ひとかたまり

これで何をしようとしているのか?

颯子の足裏を拓本にとって佛足石を彫らせ、死後はその石の下に骨を埋めてもらうというのです。仏足石とは仏様の足を石に刻んだもの

彼女ガ石ヲ蹈ミ着ケテ、「 アタシハ今アノ老耄レ爺ノ骨 ヲコノ地面ノ下デ蹈ンデヰル」ト感ジル時、予ノ魂モ何処カシラニ生キテヰテ、彼女ノ全身ノ重ミヲ感ジ、痛サヲ感ジ、足ノ裏ノ肌理ノツルツルシタ滑ラカサヲ感ジル。死ンデモ予ハ感ジテ見セル。

谷崎潤一郎「瘋癲老人日記」『 谷崎潤一郎全集 第19巻』中央公論社、 1968年、p156 より引用

お骨になっても愛する人に永遠に踏み続けられる

まさに大往生

1963年(昭和38年)5月17日に谷崎から渡辺千萬子へ贈られた歌です。

薬師寺の如来の足の石よりも君が召したまふ沓の下こそ

谷崎潤一郎、渡辺千萬子『谷崎潤一郎=渡辺千萬子往復書簡』 中公文庫、2006年、p323 より引用

小説で老人は京都のホテルで颯子の足裏の拓本をとりました。

「君ノ足ノ裏ヲ叩カセテ貰ウ。サウシテコノ白唐紙ノ色紙ノ上ニ朱デ足ノ裏ノ拓本ヲ作ル」 「ソンナモノガ何ニナルノ」 「ソノ拓本ニモトヅイテ、颯チャンノ足ノ佛足石ヲ作ル。僕ガ死ンダラ骨ヲソノ石ノ下ニ埋メテ貰フ。コレガホントノ大往生ダ」

谷崎潤一郎「瘋癲老人日記」『 谷崎潤一郎全集 第19巻』中央公論社、 1968年、p154 より引用

この後血圧が高くなり老人の日記は終わります。

足裏の拓本をとる

谷崎に足裏の拓本をとられた女性が実在しました。1951年(昭和26年)頃のこと、相手は二十歳にもならないヨシさんというお手伝いさん

熱海市仲田の「前の雪後庵」での出来事でした。

書斎に着くと、先生はまず彼女のソックスを脱がせ、洗面所の流しー銅板が張ってあって、水道を出すと跳ね返って大きな音がしたーで、手ずから丁寧に足を洗って下さり、趾の股までタオルで拭いて、高い椅子に腰掛けさせ、自分は時間をかけて、硯になみなみと朱墨をお摺りになる。手伝いましよか、と言っても、手出しをするなと言われる。小柄なヨシさんは、その椅子に掛けたのでは足がちゃんと下につかず、その間、手持ち無沙汰のまま、ぶらんぶらんさせて待っている。先生はやがてその足に、タンポに含ませた朱墨を塗りたくって、色紙を押しつけたり、椅子から降して、色紙の上を歩かせたりなさった・・・・・と、ヨシさんは言った。

伊吹和子『われよりほかに ― 谷崎潤一郎最後の十二年』講談社、 1994年、p363 より引用

拓本をとったときの谷崎は65歳、当時の平均寿命は62歳でした。

2020年(令和2年)平均寿命は81歳なので、現在の感覚では80歳過ぎの老人が若い女性の足裏で拓本をとっていたことになります。

『瘋癲老人日記』が書かれたのは拓本から10年後の1961年(昭和36年)谷崎が亡くなる4年前、谷崎は75歳、現在なら90歳に相当します。作家のつきることのない好奇心と創作力、芸術に対する情熱には感嘆するしかありません。

鞍馬石の墓石

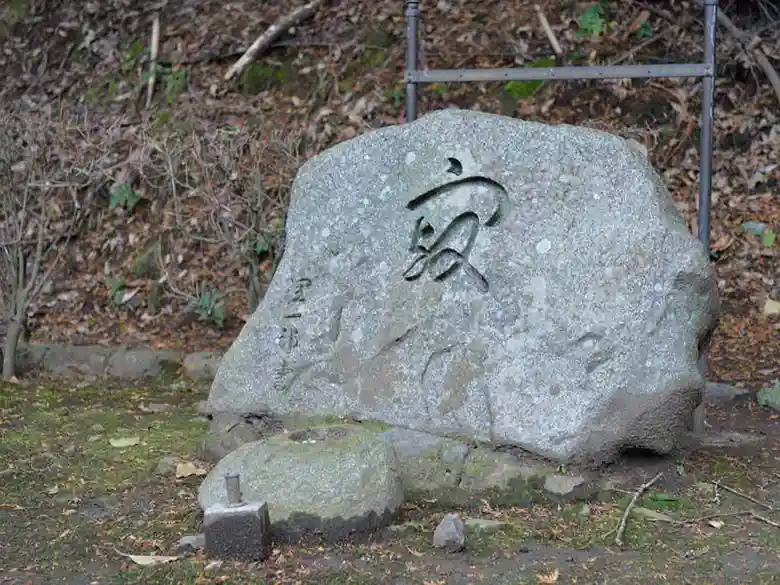

法然院の墓所には鞍馬石の自然石で作った二基の墓石が並んでいます。

「寂」谷崎夫妻の墓

向かって左側は谷崎夫妻の墓

谷崎の自筆で「寂」と彫られています。

墓石の「寂」について瀬戸内寂聴が語っています。

寂というのは心と身体の煩悩の炎が静まった静かな状態。死ねば炎も消えてしまう。谷崎さんは仏教の本も多く読んでいますよ。

『谷崎を歩く、第七回 京都・法然院』より引用

墓石は亡くなる2年前に谷崎自身が鴨川で選び出した鞍馬石

二年前の秋に、此の墓石を捜し求め、石屋のあるじの案内で、鴨川堤は葵橋の上の土堤下の空地に、大小さまざまの形の石がごろごろと横たわる間をあなたに立ちこなたに佇み、丹念に眺め廻して選んだ鞍馬石が法然院の墓地に運ばれ、それが永遠の眠の標となった。

谷崎松子『倚松庵の夢』中央公論新社、1979年、p52より引用

「空」谷崎夫人の妹重子夫妻の墓

右側は谷崎夫人の妹重子夫妻の墓

墓石には「空」と彫られています。

背後の赤松林と紅しだれ、墓石の周りの杉苔、生前の谷崎潤一郎が自ら選んだ素材が見事に一体化した墓所です。

松子と重子の姉妹を守りながら、愛した京都に谷崎潤一郎は眠っています。