京都へ行ってきました。前回は谷崎潤一郎(1886-1965)が月見の宴を愉しんだ南禅寺を紹介しました。

「南禅寺金地院」谷崎潤一郎が「月見の宴」を愉しんだ塔頭

「南禅寺金地院」谷崎潤一郎が「月見の宴」を愉しんだ塔頭 南禅寺から谷崎潤一郎の墓がある法然院に向かいました。

目次

法然院

東山の麓を哲学の道に沿って北へ向かいます。南禅寺から15分ほどで法然院に到着

山門

参道を左へ進むと数寄屋造りの山門、苔むした茅葺き屋根が周囲の景観と調和しています。

さらに進むと山門を額縁にした庭が見えてきました。

白砂壇

山門をくぐると整えられた盛砂が2つ、白砂壇といい「水」を表わしています。

砂壇の間を通ることで心身が清められて浄域に入ることが出来ます。

私が訪れた3月末は、盛砂の上に桜の花が描かれていました。模様は水紋や波、渦、葉、花など季節で変わります。

この先に豊かな苔におおわれた美しい庭が続いています。

庭の中央に阿弥陀三尊石を配置した浄土式庭園

手水鉢には椿が浮かんでいました。

狭い敷地ですが東山の清廉な空気を感じます。参拝者は私だけ、厳粛なときが流れています。

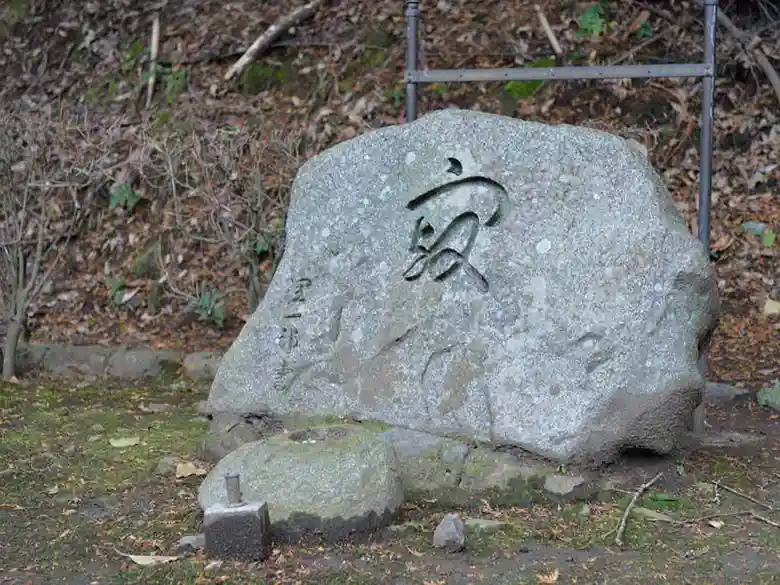

谷崎潤一郎の墓所

引き返して山門を出ると左手に墓地があります。

一番奥の高いところ、紅しだれの下が谷崎潤一郎の墓所

中央に植えられた桜をはさんで鞍馬石の自然石で作られた墓石が二基

向かって左の墓石は「寂」と彫られています。

右の墓石には「空」、ともに谷崎潤一郎の自筆です。

左側が谷崎夫妻、右側が谷崎夫人の妹重子夫妻のお墓。光と影の姉妹松子と重子を谷崎が守っています。

紅しだれ

紅しだれは東山を背に植わっています。平安神宮の八重紅枝垂桜と同じ桜、生前の谷崎潤一郎がこよなく愛した花です。

『細雪』では蒔岡家の恒例行事として平安神宮の紅しだれが描かれています。

あの、神門を這入って大極殿を正面に見、西の廻廊から神苑に第一歩を踏み入れた所にある数株の紅枝垂、―― 海外にまでその美を謳われていると云う名木の桜が、今年はどんな風であろうか、もうおそくはないであろうかと気を揉みながら、毎年廻廊の門をくぐる迄はあやしく胸をときめかすのであるが、今年も同じような思いで門をくぐった彼女達は、忽ち夕空にひろがっている紅の雲を仰ぎ見ると、皆が一様に、

「あー」

と、感歎の声を放った。この一瞬こそ、二日間の行事の頂点であり、この一瞬の 喜びこそ、去年の春が暮れて以来一年に亘って待ちつづけていたものなのである。

谷崎潤一郎『細雪』中公文庫、1983年、p152 より引用

1956年(昭和31年)谷崎潤一郎は京都の潺湲亭を売却して伊豆に定住します。転居後も谷崎潤一郎は毎年春の京都行きを恒例にして京の桜を愉しみました。

私たちは平安神宮や嵯峨の櫻とこ々 の踊りを見ないことには春が来たやうに感じない癖がついてゐるで、戦争中と病氣の時とを除いて、この行事を缺かしたことがない。

谷崎潤一郎「老後の春」『 谷崎潤一郎全集 第17巻』中央公論社、 1982年、p413 より引用

『老後の春』には京都から移り住んだ伊豆山鳴沢の桜の様子が描かれています。

「平安神宮の春のような景色を楽しみたい」というのが谷崎潤一郎の長年の夢、引っ越した伊豆の邸に京都から桜を取り寄せて植えました。

ところで、先生はかねてから、庭のしだれ桜の若木に支柱を作りたいと思い続け、何度も植木屋の中田さんに頼んでおられた。桜の木は京都からわざわざ取り寄せられたものであったが、京都では、斜めに傾けた棚のような状態の支柱が、木の周りに高低をつけていくつか造られ、そこに垂れた枝を載せて張り出させてあるので、満開の時の桜の木全体が、花傘を広げたようになる。雪後庵の庭でもそんな風情の花を咲かせて、平安神宮の春のような景色を楽しみたいというのが、先生の長年の夢であった。

伊吹和子『われよりほかに ― 谷崎潤一郎最後の十二年』講談社、 1994年、p262 より引用

谷崎は京都の風情を再現したくて、地元の植木屋さんに桜の支柱を注文するがうまくいきません。

ところが、庭に出てみると、桜より背の高い、一ツ自小僧の傘のお化けのようなものが幹に添えであって、

肝心の枝は、まるで無関係に風に揺れている。先生は、笑うに笑えぬという呆れ顔であったが、しばらくして、「ははあ、これはまたキテレツなものだね」とおっしゃった。

。

伊吹和子『われよりほかに ― 谷崎潤一郎最後の十二年』講談社、 1994年、p262 より引用

わざわざ京都から職人を呼んでしだれ桜の支柱を作らせました。

谷崎の桜に関する話はつきません。皆さんも京都の桜をぜひ楽しんでください。