東京国立博物館で「縄文-1万年の美の鼓動」を観覧しました。

テーマは「縄文時代の美」、国宝土偶と国宝火焔型土器が話題の展覧会です。

日用品や装身具を見ると縄文人はおしゃれで精神的に豊かであったことが分かります。人間の本質は縄文時代から現代まで変わっていません。

特別展 縄文-1万年の美の鼓動

日本各地でから縄文時代の出土品が展示されています。

東京国立博物館の平成館で開催されています。土偶や土器の他に、暮らしの中で使われた道具や装身具も展示されていました。

展示は6つのパートに分かれています。

第1章 暮らしの美

暮らしで使われた道具や装身具

第2章 美のうねり

縄文土器の文様や形の変遷を紹介

第3章 美の競演

ヨーロッパからアジアの各地で出土された土器

第4章 縄文美の最たるもの

国宝に指定された土偶や火焔型土器

第5章 祈りの美、祈りの形

子孫繁栄や豊穣、親の子への思い、海や山の祈りや畏敬の念を込めた土製品

第6章 新たにつむがれる美

作家や芸術家が愛玩した縄文時代の出土品

私のお気に入りの出土品を紹介します。

生活の道具

縄文ポシェット

高さ16cm、幅10cmの木製ポシェット、幅約5mmの樹皮を使って2本越え2本潜りの網代編みで作られています。

木製編籠

青森県青森市 三内丸山遺跡出土

縄文時代(中期)

青森県教育委員会蔵(三内丸山遺跡縄文時遊館保管)

「JOMONNジュニアガイド」の下段右から4品めが樹皮製ポシェット

5,500年前に編まれた編籠ですが立体的な形が保たれています。1993年(平成5年)出土時には籠の中にクルミの殻が残っていました。

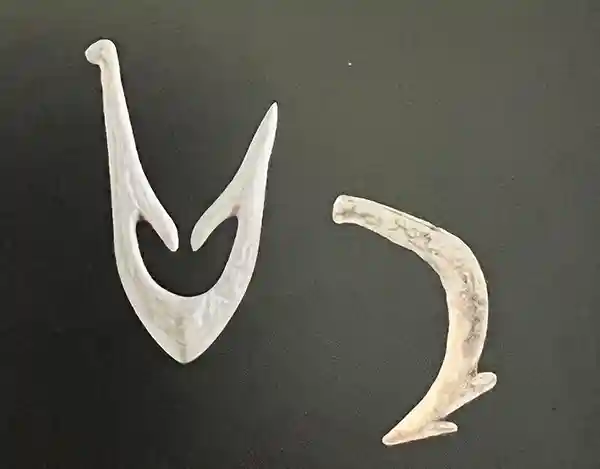

鹿角製銛頭、鹿角製釣針

縄文時代にはマグロやイルカ、海獣などの大型な獲物も捕獲されていました。

宮城県石巻市 沼津貝塚出土

縄文時代(晩期)

宮城・東北大学大学院文学研究科・文学部蔵

貝塚から出土された釣針は現代のものと同じ形です。刺さった獲物が抜けにくく加工された銛は高い貫通力をもっていました

装身具

縄文時代の人々も装身具で身を飾りました。アクセサリーとしだけでなく、社会的地位や所属するグループを示したり祈りのために装着しました。

漆塗櫛

赤い漆が塗られた木製の横櫛です。女性が祈りの場で装着したと考えられています。

赤い漆は生漆にはベンガラを加えて作ります。樹液の採取や精製、塗りなどの高度な技術が縄文時代には確立されていました。

埼玉県桶川市 後谷遺跡出土

縄文時代(晩期)

埼玉・桶川市教育委員会蔵

櫛は髪の手入れの他に身を飾る役割があり、儀礼や死後の装身に使われました。

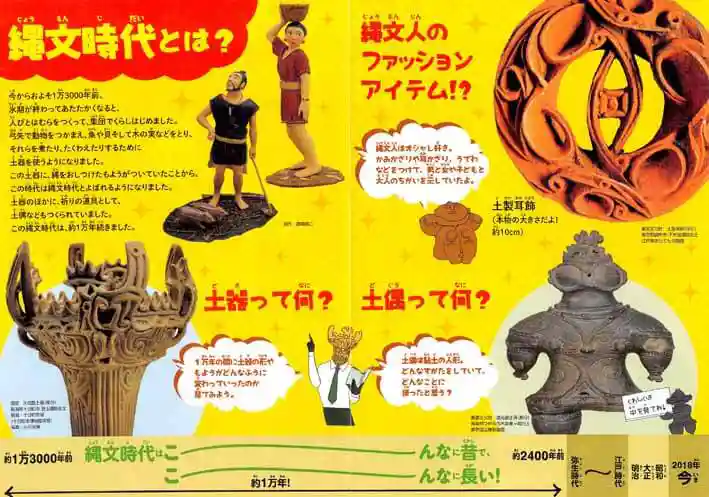

玦状耳飾

39個の石製の耳飾が出品されていました。扁平な素材の中央に穴があり、1か所が切れてC字形をしています。装着法はピアスと同じで、耳たぶにあけた穴に切れ目の部分を通して身につけました。

耳飾りの色は乳白色や茶褐色、青灰色とさまざま、対となる色と形を合わせて装着しました。

扁平な素材の中央に穴があり、1か所が切れてC字形をしています。装着法はピアスと同じで、耳たぶにあけた穴に切れ目の部分を通して身につけました。

福井県あわら市 桑野遺跡出土

縄文時代(早期)

あわら市郷土歴史資料館保管

玦状耳飾は縄文時代早期末から前期にかけて流行しましたが、中期以降は土製耳飾が主流となりました。

土製耳飾

赤い彩色と透かし彫りが施された凝ったデザインの耳飾です。

東京都調布市下布田遺跡出土

縄文時代(晩期)

江戸東京たてもの園蔵

「JOMONNジュニアガイド」上段右側が土製耳飾です。

直径10cm、重さ75グラムで大人の握り拳ほどの大きさです。土製耳飾も耳たぶに穴をあけてピアスのように装着しました。

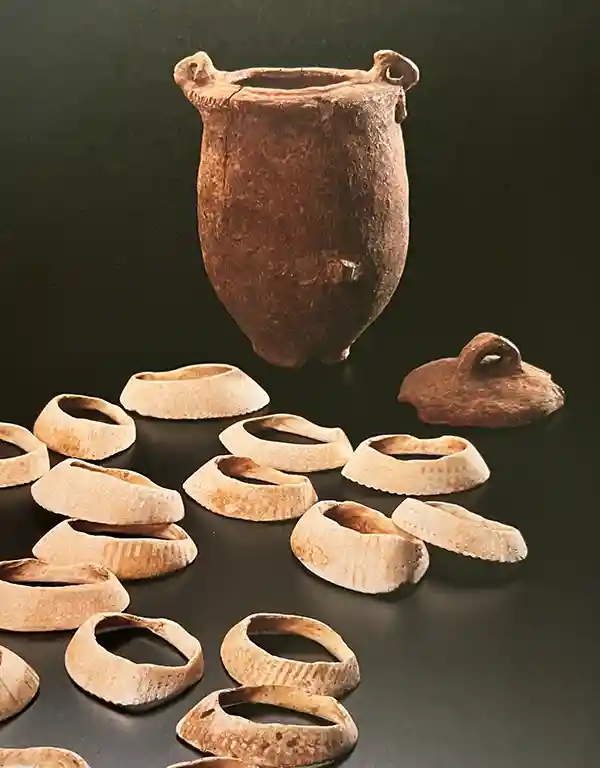

貝輪

貝殻で作ったブレスレットです。やや大ぶりの2枚貝や巻貝の殻頂部に孔をあけて作られています。

女性の装身具で様々な大きさのものがあり、子供から大人まで装着していました。

千葉県船橋市 古作貝塚出土

縄文時代(後期)

東京大学総合研究博物館蔵

壊れやすく実用的でないため、儀礼や死後に装着したと考えられています。

鹿角製腰飾

鹿角で作られた腰飾です。一般的な鹿の角ではなく奇形角が用いらてています。

青森県つがる市木造亀ヶ岡出土

縄文時代(晩期)・前1000~前400年

東京国立博物館蔵

表面に彫刻された三又文は猛々しさや聡明さを表しています。男性の装身具で小さな孔にひもを通して腰からぶら下げました。

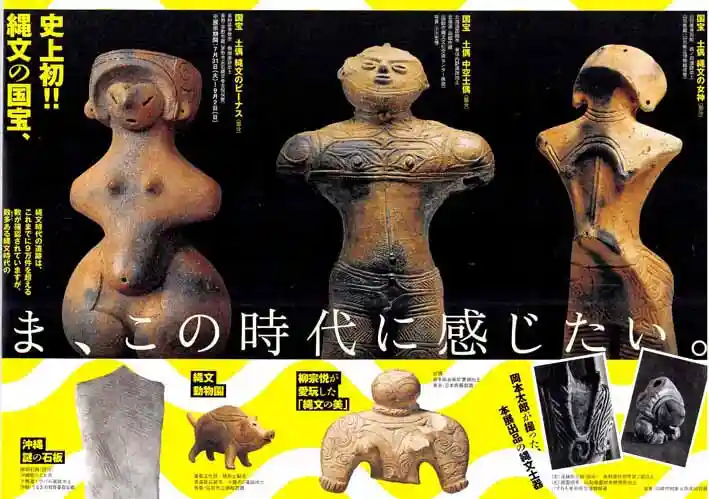

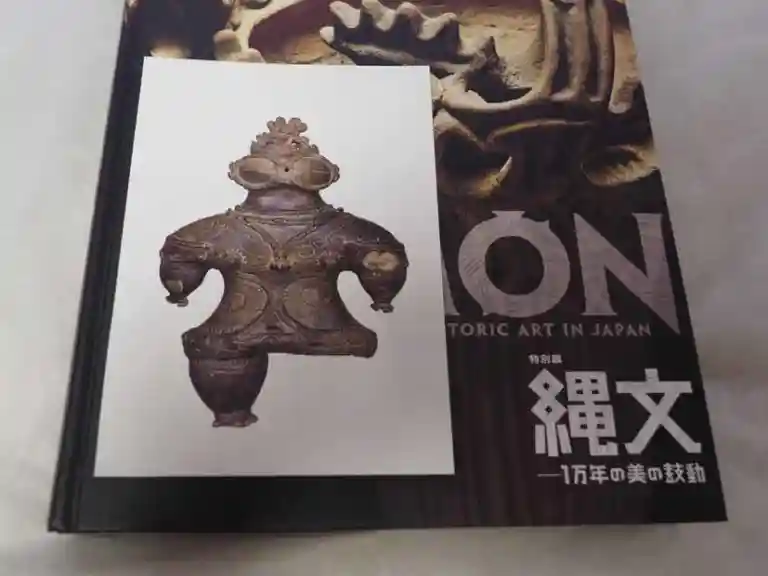

国宝土偶

縄文時代の出土品の中では土偶5体と火焔型土器1点が国宝に指定されています。

国宝土偶は《中空土偶》《縄文のビーナス》《合掌土偶》《仮面の女神》《縄文の女神》の5体

下の「縄文展のパンフレット」には左から《縄文のビーナス》《中空土偶》《縄文の女神》が並んでいます。

私が訪れた日は《中空土偶》《合掌土偶》《縄文の女神》の3体が展示されていました。

土偶 縄文の女神

2012年(平成24年)に国宝指定されました。「縄文展のパンフレット」上段右側の土偶です。

山形県舟形市 西ノ前遺跡出土

縄文時代(中期)

山形県蔵(山形県立博物館保管)

高さ45cmで現存最大の土偶です。スタイルが良いので「八頭身美人」と称されています。

- すらりとした姿

- 眼・鼻・口がない小さな顔

- ふっくらと張りだした胸

- ウエストのくびれ

- 長い脚と幾何学的な模様のパンツ

神秘的で現代的なデザインでした。

土偶 中空土偶

2007年(平成19年)北海道内唯一の国宝に指定されました。「縄文展のパンフレット」上段中央の土偶です。

出土した南茅部の「茅」と中空土偶の「空」から、「茅空」という愛称がつけられました。

北海道旧南茅部町著保内野遺跡出土

縄文時代(後期)

市立函館博物館所蔵

高さ41.5cm、幅20.1cm、重さ1,745g、国内最大の中空土偶です。内部は空洞で薄手の作りで上半身は逆三角形、穏やかな表情をして顔を左へ傾けています。

頭から足まで表面には細かい文様が施された写実的で格好良い土偶です。

「縄文展のパンフレット」の上段に左から《国宝 火焔型土器》《合掌土偶》《仮面の女神》が並んでいます。

土偶 合掌土偶

2009年(平成21年)に国宝指定されました。「縄文展のパンフレット」上段中央の土偶です。

青森県八戸市 風張1遺跡出土

縄文時代(後期)

青森・八戸市蔵(八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館保管)

高さ19.8cm、幅14.2cm、奥行き15.2cm、両膝を立てて座り、胸の前で手指をしっかりと組み合わせています。

上着とパンツは洗練されたデザインと文様、表情は哲学的で祈りの姿を示すといわれています。

土偶の発展

「第5章 祈りの美、祈りの形のスペース」では土偶発展の変遷が分かります。

初期の土偶は小型で扁平な板状の形をしていました。素朴な造形で顔や手足はありません。大きく膨らんだ乳房が女性であることを示し、安産や豊穣を祈る道具だったと考えられます。

やがて頭部と手の表現が加わり立体的になりました。大きく開けた口や微笑み、あどけなさなど顔の表情が豊かになり、様々なポーズをとるようになっています。

しゃがむ土偶

ポーズ土偶の一種です。

福島県福島市 神岡遺跡出土

縄文時代(後期)

福島市教育委員会(宮畑遺跡史跡公園保管)

面長な顔の女性が背中を丸めながら立て膝で座り、胸の前で両腕を組んでいます。座産の姿という説がありますが、優しい表情は祈っているようにも見えました。

遮光器土偶

目の表現が雪中遮光器に似ているので「遮光器土偶」と名付けらています。

強調された大きな目と短い手足がユーモラスで親しみを感じる土偶です。

青森県つがる市木造亀ヶ岡出土

縄文時代(後期)

東京国立博物館

左脚が欠損していました。遮光器土偶の多くは腕や脚の一部が欠損したり切断されたりしています。

安産や豊穣の祈願のため土偶の体を切断したと考えられています。

写真は今回の展覧会ではなく常設展示で撮影しました。

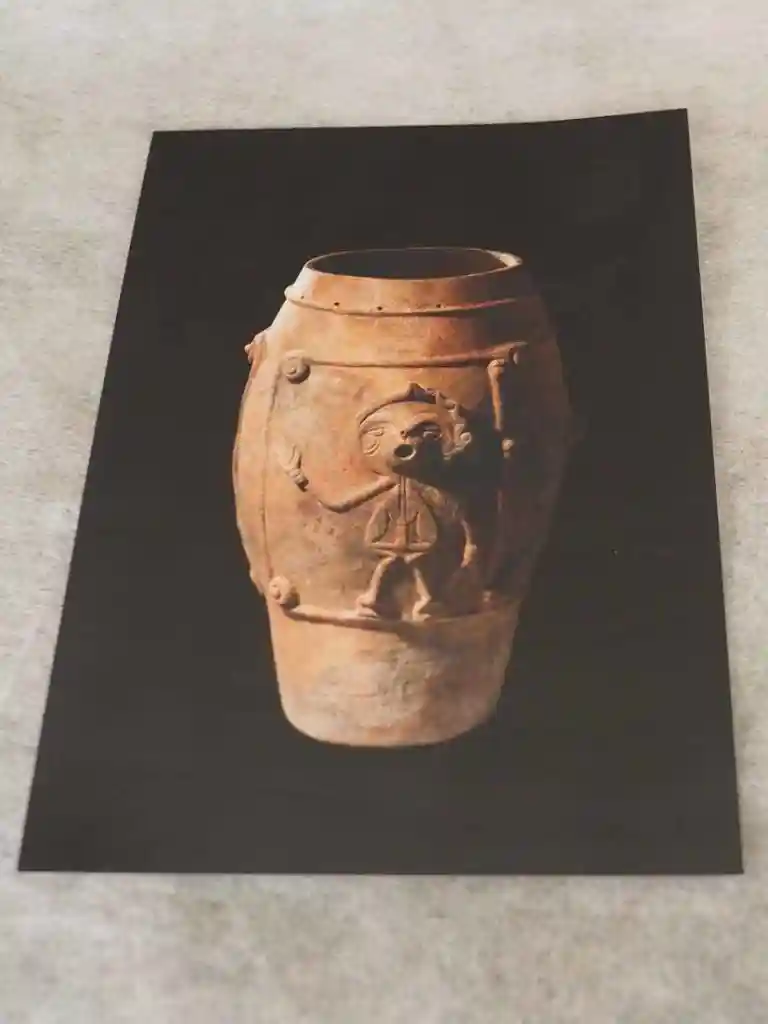

人形装飾付有孔鍔付土器

一番気に入った土器です。

写真は展覧会で購入した絵はがき、土器の表面に人形が貼り付けられています。

山梨県南アルプス市 鋳物師屋遺跡出土

縄文時代(中期)・前3000~前2000年

南アルプス市教育委員会蔵

可愛らしい女の子が口を開け、片手を上げています。

遮光器土偶グッズ

ミュージアムショップで遮光器土偶のグッズが売られていました。

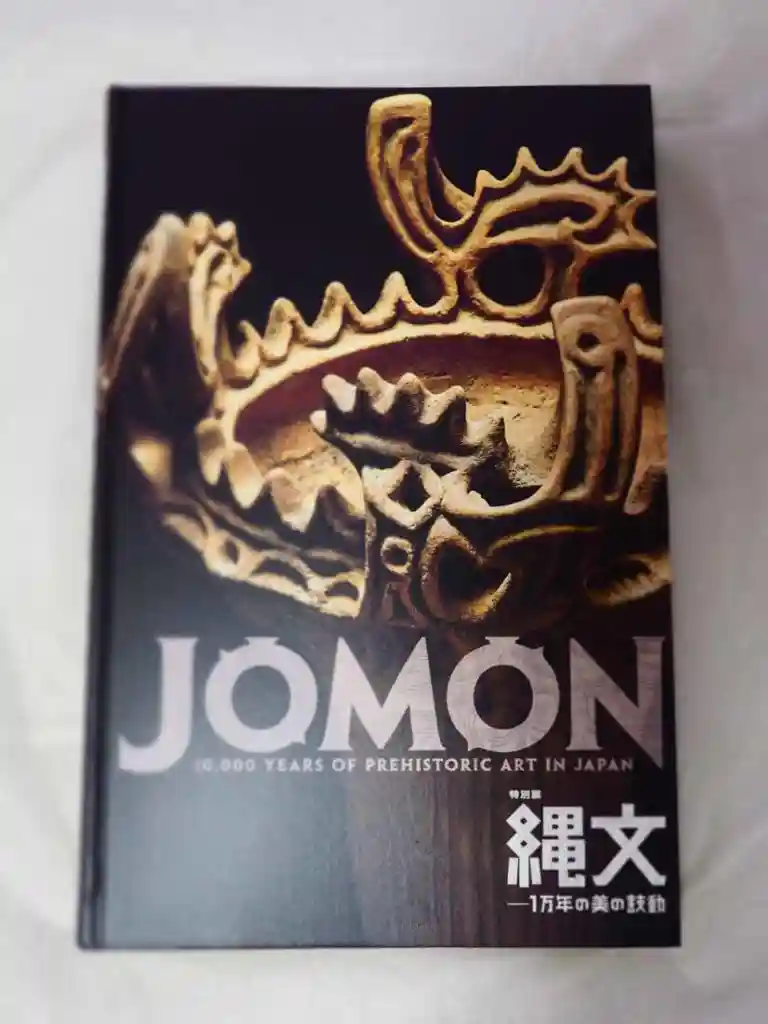

図録

厚さ3cm、総頁304ページの図録です。展覧会に合わせて全6章で構成されています。

表紙は火焔型土器を大きくあしらったモダンなデザイン、「縄文の美」が分かりやすく解説されています。

土器や土偶の写真だけでなくコラムも充実していました。

南部鉄偶(遮光器土偶)

一目惚れした鋳鉄製の遮光器土偶

高さ6.5cm、重さは300g、手にもつとズッシリ存在感があります。

取説には次の用途が記されていました。

- やかんや鍋に入れて鉄分の補給

- なす漬けの色出しに

- 貝の砂出しに

- 黒豆の色、つや出しに

料理やぬか漬けには使わず部屋に飾っています。可愛らしく気分が和むマスコットになりました。

遮光器土偶の絵はがき

出土品の絵はがきが売られていました。

遮光器土偶が印刷された絵はがきです。

遮光器土偶の手ぬぐい

遮光器土器をデフォルメした図案の手ぬぐい

紫色を基調にしたカラフルなデザイン、部屋に掲げています。

遮光器土偶の缶バッジ

会場限定の1回300円のガチャガチャが設置されています。

一番欲しかった遮光器土偶の缶バッジをゲットしました。

おしゃれで豊かな縄文人

東京国立博物館で特別展 「縄文-1万年の美の鼓動」が開催、テーマは「縄文時代の美」

「国宝土偶」や「国宝火焔型土器」の他にも素晴らしい出土品が展示されています。

生活の道具や装身具を見ると縄文人はおしゃれで精神的に豊かだったと分かります。

縄文の時代から人間の本質に変化はないと感じました。