京都へ行ってきました。目的は「有次」で包丁を買うこと

「有次」は錦市場にある刃物の老舗、和包丁の聖地です。

京都市中京区錦小路通御幸町西入ル、店舗は錦市場の中でもひときわ賑わっています。

有次

創業は1560年(永禄3年)桶狭間の戦いがあった年です。京都堺町松原の御用鍛冶藤原有次として御所へ出入りしていました。

1876年(明治9年)帯刀禁止令がでた後に料理包丁を作るようになり、明治40年頃からは鍋や料理道具も製作しています。

小売を始めたのは昭和20年頃、錦市場に店を構えたのは1981年(昭和56年)で現在の店主は18代目です。

店に入ると陳列された商品の多さに驚きました。壁一面ガラスの陳列棚に包丁がずらりと並んでいます。

有次の包丁は鋼製です。鍛冶の伝統をもつ大阪の堺の職人がつくっています。

50種類400アイテムをこえる様々な用途の包丁、「三徳牛刀」「出刃包丁」「ペティナイフ」「刺身包丁」以外は見たことがない包丁ばかりで使い方もわかりません。

フグ引庖丁、アジ切庖丁、カギ面取庖丁、京サキ庖丁、九州サキ庖丁、クリムキ庖丁、寿司切庖丁、両手餅切庖丁・・・・・ その数は50種類400アイテムを越えます。同じ種類の包丁にも数cmごとにサイズが揃っていました。

料理道具

包丁以外にもいろいろな料理道具が並んでいます。すべてプロ仕様です。

小説家の山口瞳さんも有次に行くと包丁は言うに及ばす、必ず何かを買ってしまうと述べています。

京都錦小路の有次という包丁を売っている店。包丁は言うに及ばず、チロリ、水差し、植木鋏、、急須など、行けば必ず何かを買ってしまう。

山口瞳『男性自身 木槿の花』新潮文庫、1994年、p222より引用

ジョッキ、ビアコップ、灰ナラシ、火箸、炭バサミ 、かつお箱など高級感のある道具がそろっています。

アルミの鍋各種、同じ形でもサイズがたくさんあります。

日本料理用の抜型もたくさんあります。

ユニークな抜型がそろっていました。

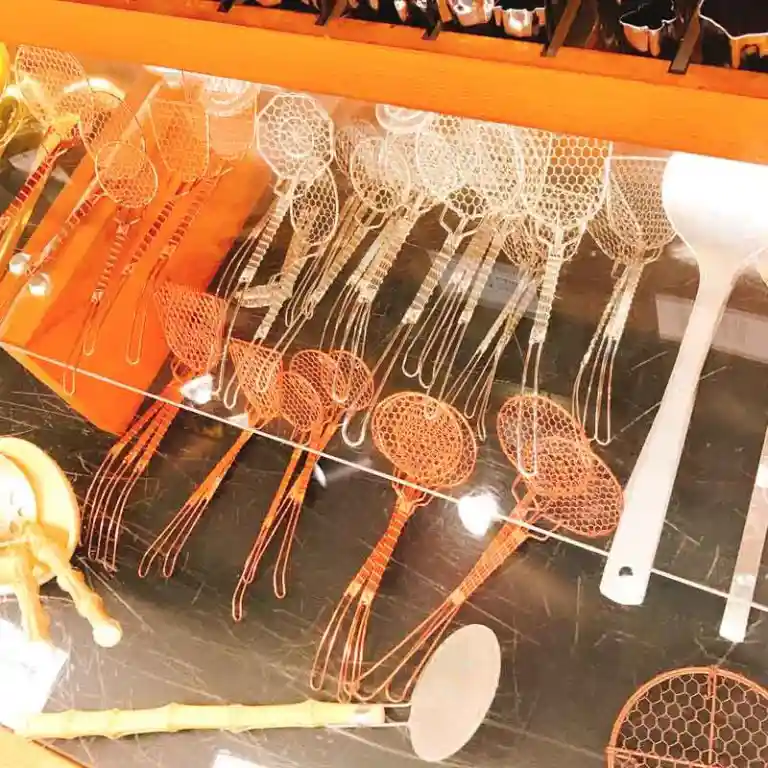

アミ杓子、豆腐をすくう杓子です。

針金を編み上げて作られています。

銅製のおろし金、手打ちにより刃が立てられています。

裏面は目が細かいので、しょうがやわさびをおろせます。

銅製品が並んだ棚です。

上段のコノハナはサラダボール。その下は燗どうこ、日本酒を湯煎する器具です。見ているだけでも楽しいスペースでした。

出刃庖丁

念願だった有次の出刃庖丁を購入しました。魚をさばくのが苦手で出刃包丁に憧れていました。

有次の店内には様々なサイズの出刃包丁が揃っています。出刃包丁を覗いていると店員さんが話しかけてくれました。

応対はとても丁寧です。さばく魚の種類や使用頻度など、質問を受けながら包丁を手にとって選びました。

登録出刃包丁5寸を購入。有次の出刃包丁は「登録」「特製」「上製」の3種類、刃の切れ味と持ちが違うそうです。

家庭で使うなら「登録」がよいとすすめられました。

購入した包丁の刃はその場で奥の工房にいる職人さんが仕上げてくれます。包丁には名前も彫ってもらえます。

支払いは現金のみでカードは使えません。

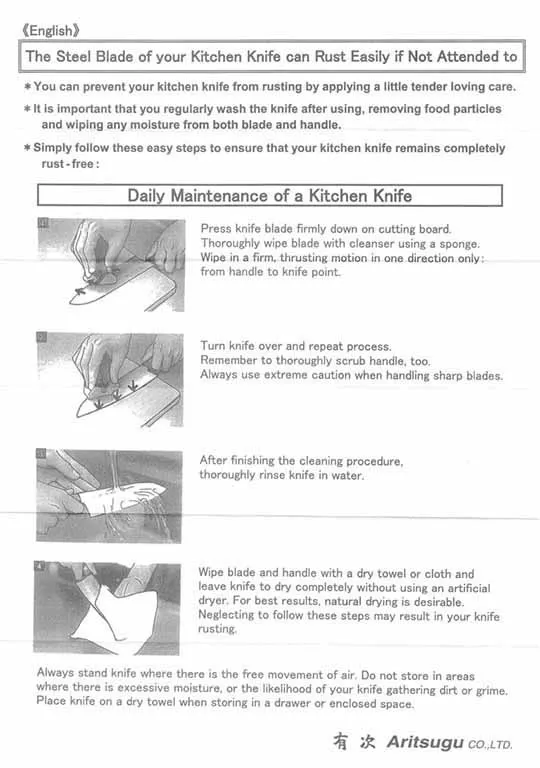

包丁を研ぐ間に手入れ方法を教えてもらいました。

隣では外国から来たお客さんが英語で説明を受けていました。お客さんの7割が外国からの観光客です。

英語の説明書も用意されています。

料理好きな方は京都へ来たら錦市場の有次を訪ねてください。気に入る包丁がきっと見つかると思います。有次は和包丁の聖地でした。