美味しいご飯を食べたくてお櫃(おひつ)を購入しました。きっかけは真崎庸『ご飯の炊き方を変えると人生がかわる』(晶文社 、2019)

この本は柾式炊飯術によるご飯の炊き方だけでなく、うまく炊けなかった時の対処法が詳しく書かれているので初心者にも親切です。

美味しいご飯を食べる秘訣は炊き方だけでなくおひつにあります。炊きたてのご飯をお櫃に移すだけで美味しさはアップ

もっと美味しいご飯を食べたい方に柾式炊飯術とおひつを紹介します。

柾式炊飯術

著者は東京都中野区にある「柾(まさき)」という和食店のご亭主

柾式炊飯術ではフタをしないで最初から強火で一気にご飯を炊き上げます。

この方法で炊くと粘りや甘さがおさえられてご飯に強い旨みを感じます。

この本を参考にして私は次のような方法でご飯を炊いています。

- 洗った米を水につけて吸水させる

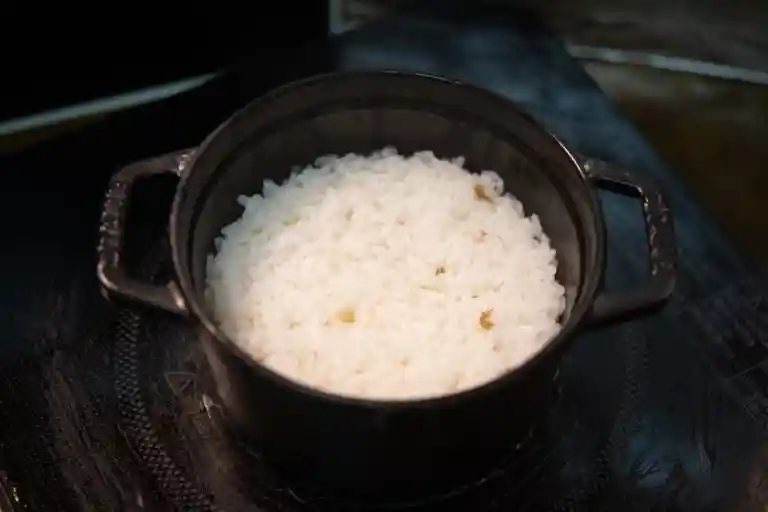

- 1合の米を14cm径のストウブ鍋で炊く

- 加熱開始から10分半で炊き上げる

フタを開けるとツヤツヤ光るご飯

しゃもじを入れるとさっくとした手応え、すぐに鍋からおひつにご飯を移します。

お櫃(おひつ)

ご飯をおひつに移す、このひと手間でご飯が美味しくなります。

真崎さんもおひつをオススメ

もし炊飯にお金をかけるなら、鍋にこだわるよりもお櫃を求めてもらいたいです。炊きあがったごはんは、鍋に入れたままにすると湯気でふやけてしまいます。湯気をしっかりと吸い取ってくれる木のお櫃は格段にごはんの仕上がりをよくするのです。

真崎庸『ご飯の炊き方を変えると人生がかわる』(晶文社 、2019)より

おひつに炊きたてのご飯を入れると余分な水分が吸収されて、旨みと甘みが引き出されます。おひつはご飯を保存するだけでなく美味しくしてくれる道具です。

ご飯の水分が保たれるのでおひつで保存したご飯は冷めても美味しく食べられます。

材質はさわら

2合用のおひつを購入しました。サイズは径18cm、高さ12.5cm、材質は「木曽椹(さわら)」です。

選ぶポイントはいくつかあります。まずは材質。必ずさわらという目次を使ったのものにしてください。さわらはひのきの仲間なのですが、ひのきに比べて木の臭いが少ないのです。

真崎庸『ご飯の炊き方を変えると人生がかわる』(晶文社 、2019)より

「さわら」はお櫃の素材として古くから好まれてきました。特徴はヒノキと比べて香りが強くないこと。さらに水に強くて軽いのでお櫃の素材として最適な木材です。

あくを抜く

最初に使うときは「あく抜き」をします。

木の香りがご飯に移らなくするための作業です。

- 米の研ぎ汁でお櫃を満たす

- 3時間経過したら、研ぎ汁を捨てて水洗いする

- 風通しの良い日陰でお櫃を乾かす

内側を湿らせる

使う前におひつの内側を絞った布巾で拭いておきます。

おひつを湿らせておくとご飯がベタつかないのでお手入れが簡単。またご飯の匂いがおひつに移るのを防ぐ効果もあります。

ご飯のもり方

鍋底の硬いご飯が下になるように盛ってください。

硬いご飯が蒸らされて硬さが均一になります。

鍋底の硬いご飯がお櫃の下になるように盛ってください。硬いごはんが全部うまってしまうようにするのです。そうしますと、蒸らされて硬いところがある程度やわらかくなりますので、違和感なくおいしく食べられるようになるのです。

真崎庸『ご飯の炊き方を変えると人生がかわる』(晶文社 、2019)より

布巾をはさんで蓋をする

ご飯を移したら布巾をはさんでフタをします。蒸気を吸って余分な水分が吸収されるのでご飯の旨みが引き出されます。

布巾をはさまないとフタの内側に水滴がたまってご飯がベチャつくので要注意

お手入れ方法

お手入れは簡単

- 目にそってたわしで水洗い

- 洗剤は塩か磨き砂、または粉末クレンザー

- 洗った後は水を拭き取り、風通しの良い日陰で乾燥

- フタを開けて、湿気の少ないところに保管

合成洗剤は使わないでください。

フタを閉じて保管すると木ヤニがにじみ出てきます。木ヤニはサワラに含まれる樹脂が表面ににじみ出たもの。人体には無害なので消毒用アルコール(エタノール)で拭き取れば大丈夫

長期間使わない場合は綿布に包んで湿気のないところで保管するのがオススメです。

炊きたてご飯を移すひと手間が美味しいご飯を食べる秘訣です。柾式炊飯術とおひつで美味しいご飯を召し上がってください。