DVD『お伊勢さん』を通して伊勢神宮の行事や歴史を紹介しています。

今回は第6回「神に捧げる音楽」を紹介します。伊勢神宮のお祭りには音楽がつきもの、私たちはなぜ神様に音楽や舞を奉納するのでしょうか。

女優の夢輝のあさんと雅楽師の東儀秀樹氏が雅楽を通して「神様へ音楽を捧げる理由」を探ります。伊勢神宮に興味のある方はぜひ参考にしてください。

音楽は神と人を繋ぐ

夢輝さんと東儀氏が伊勢神宮の森を散策しながら神と音楽の関係について語ります。

神への敬いが最高のものを神へ捧げたいという気持ちを生み出しました。人にできる最高のもの、それは音楽でした。

音楽によって私たちは楽しくなったり、悲しい気持ちを分かちあったり、元気になったりします。自分たちの気持ちを神様に知ってもらいたい、その衝動が儀式になりました。

音楽によって神様へ気持を伝えることで、私たちは神様と繋がっているのです。

伊勢神宮と音楽

天岩戸における八百万の神々の歌と舞いが神楽の始まり、世の中に光を取り戻したのは音楽と神々の笑いのおかげでした。

一月十一日御饌

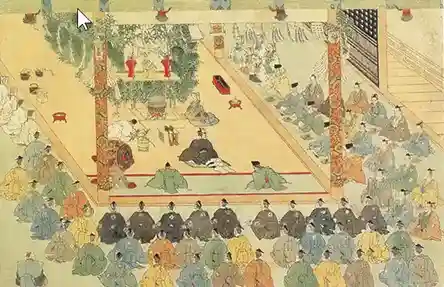

毎年1月11日に神宮125社の神々が一同に介して御饌を共にするお祭りです。祭りの様子を夢輝さんがレポートします。

神職の参進とお祓い

御饌の供進

歌舞の奉納

日本古来の歌舞「東遊」が内宮五丈殿で奏行されます。花で飾った冠をかぶり、白地に絵柄の入った鬼衣を纏った舞人が笛や琴、笏拍子に合わせて舞います。

東遊

「くにぶりのうたまえ」と呼ばれます。平安時代に定着した日本古来の歌舞、昔の東国地方(現在の静岡あたり)の舞で大らかな素朴さが特徴です。

月次祭

6月と12月に行われるお祭り、夜の闇の中で行われます。松明の灯の中を傘を差して神官が参進、音楽が奏でられ舞いが奉納されます。

御垣越しに音色が漏れ聞こえます。人に見せることのない神様の神楽です。

遷御の儀

式年遷宮で旧殿から新殿へ御神体を遷す神事、楽師が雅楽を奏でる中を御神体を捧持した御列が浄闇の神域をゆっくり厳かに進みます。

翌日は式年遷宮が滞りなく行われたことを祝して御神楽の儀が行われます。8年におよぶ式年遷宮の有終の美を飾る行事です。

神楽祭

伊勢神宮のご神徳を発展させて雅楽を一般に広めるために各種伝統芸能が内宮神苑の特設舞台で奉納されます。春は「昭和の日」、秋は「秋分の日」をはさむ3日間執り行われます。

雅楽の伝承

1400年前大陸から伝わった音楽が日本の風土や日本人の感性に合うように変えられて日本に根付いたものが雅楽です。1000年以上の間どのようにして音色や舞が伝承されてきたのか紹介されます。

神宮雅楽課

神様専属のオーケストラ、楽長以下30名で構成されています。神様の前で舞を舞い音楽を奏でます。

神宮楽師の練習風景

譜面に頼らず師から弟子へ口伝えで音楽が伝えられます。こうして雅楽特有の記号で表せない複雑な間の伸びや縮みが伝えられてきました。

皇學館大学雅楽部

神職を養成する神道学科をもつ伊勢市にある大学、雅楽部は50年近い歴史があります。

ほとんどの部員は大学に入ってから雅楽を学んだ初心者です。週に2回伊勢神宮の楽師の指導を受け、部員は伊勢神宮で奉納演奏を行います。

東儀秀樹と雅楽部

合奏の様子を紹介、世代を超えて重なり合う演奏、雅楽部の部員が東儀氏の指導を受けました。

雅楽の勉強

初めは楽器を持たずに演奏を口ずさむ、これを唱歌といいます。

笙と篳篥、龍笛の唱歌の様子が紹介されます。楽器の旋律やリズムを口で唱えて唄います。このような方法で1000年以上変わらずに雅楽の音色は伝えられてきました。

雅楽の楽器

笙と篳篥、龍笛の3つの楽器で雅楽は合奏されます。それぞれの楽器が天・地・空をあらわし、音楽で宇宙を表現します。

笙の笛は、月の明かきに車などにて聞き得たるいとおかし

篳篥は、いとかしがましく秋の虫をいはば 虫などの心地してうたてけ近く聞かまほしからず

笛は横笛いみじうをかし遠うより聞こゆるがやうやう近うなりゆくもおかし、近かりつるが遙かになりていとほのかに聞こゆるもいとをかし

清少納言、枕草子

清少納言は三つの楽器をこのように評しています。

笙

17本の竹を束ねて作られます。教会のパイプオルガンのような響きは天から降り注ぐ光をあらわした音と評されます。

篳篥

短い竹の筒に葦でつくったリードを差し込んで吹奏します。人間の声、地上の音と言われています。

龍笛

竹で作られた横笛、空間を象徴している楽器です。天と地の間を行き交うのが龍「舞い立ち昇る龍の鳴き声」と例えられます。

現代の雅楽

全盛であった平安時代、雅楽は貴族だけのものでした。人々にとって雅楽は漏れ聞こえる音楽でした。

現代は様々な方法で雅楽と接することができます。私たちは歴史の上で最も自由に雅楽を聞いたり、演奏したりできるのです。

四天王寺 聖霊会

聖徳太子の命日4月22日に行われる方要会、四天王寺楽所は徒然草に「都に恥じない良い音楽がある」と記されています。

四天王寺楽所の伝統を引き継ぐ「雅亮会」が蘇利古や菩薩、獅子などの舞楽を4時間にわたり奉納します。

伊勢神宮 神楽奏行140周年祈念舞楽奉納

神楽は神遊びとも言い、古くから神事に用いられてきた歌と舞です。伊勢神宮のお祭りには欠かせません。

江戸時代の神楽は御師の館で行われましたが、明治4年御師制度の廃止後は神宮で演奏されています。

御神楽の儀

遷御の翌日に神楽を奉納する儀式です。「御神楽」や「秘曲」が奏でられます。神楽舎に入るのは演奏する楽師だけ、秘曲は聞く人のいない音楽です。

神楽歌という長い組曲を楽師が5-6時間、夜が更けるまで歌い続けます。神に降りてきてもらい、神と一緒に歌と舞を楽しみます。そして最後に神を天にお送りする神聖な儀式です。

第62回伊勢神宮式年遷宮奉祝曲 奉祝演奏会

交響詩『浄闇の祈り』猿屋敏郎作曲を読売日本交響楽団が演奏しました。天皇夫妻がご臨席しています。

皇學館大学雅楽部 伊勢神宮奉納演奏

伊勢神宮内宮 参集殿能楽舞台で奉納されました。内宮参拝後に清らかな気持ちで学生達が演奏します。1年生が「浦安の舞」、部長が「蘭陵王」を舞う様子が紹介されています。

貴族だけの音楽であった雅楽ですが、多くの人々の努力によって今も変わらぬ音色を聴けます。

音楽によって神と繋がる

伊勢神宮のお祭りに音楽がつきものです。自分たちの気持ちを神へ伝える手段として人々は音楽を奏でてきました。音楽によって人は神と繋がっているのです。

現代は多くの人々が雅楽に接することのできる時代です。雅楽は現在も様々な形で継承されています。1000年もの間変わらずに伝えられてきた雅楽の音色をぜひ体験してください。